ラブ&セックス

愛とセックスは怖しい。混ぜるな危険、だ。酒やギャンブル以上に依存性が強い。種を残す本能なのだから当然だ。正確にいうと、セックスは本能だが、愛は本能ではない。この二つが掛け合わされたとき、人は至福の悦びを味わう。それだけに失われたときの苦しみも大きい。世の常識人は、若いうちにこの悦びと苦しみを経験して、大人になるとともに卒業する。または、愛とセックスを別物として取り扱う作法を体得する。この落とし前をつけずに年を重ねると、本作の小沢昭一のような破滅を迎えてしまう。破滅は、更に快楽の強度が高いのだ。

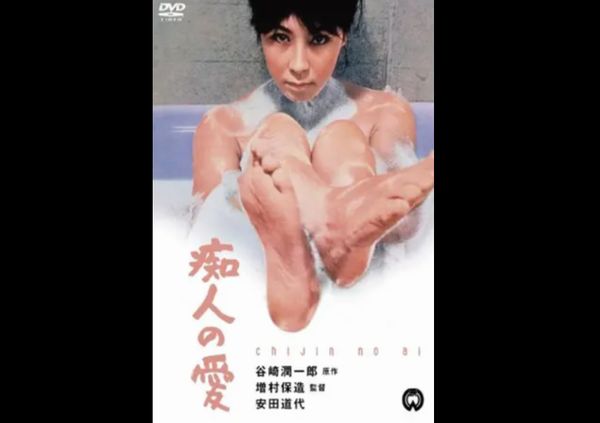

小沢は、工場の技師だ。酒もギャンブルもやらない、真面目一徹な男である。あるとき喫茶店で、18歳の少女(安田道代)を見初める。水商売を営む安田の家は貧しく、両親は娘にさほど愛情を持っていない。養女のような形で引き取りたいと申し出る小沢に、両親はいい口減らしになると考え、快諾する。

小沢は、ほとんど学校にも行っていない安田に英語やピアノを習わせ、教養のある女性に育てようとするが、彼女はそんなものに興味はない。華美な洋服や宝飾で着飾り、贅沢に遊びたいだけだ。やがて彼女は、女の魔性を身に着け始める。免疫がない小沢は、妖しい魅力に参ってしまう。二人は世間に隠れて入籍する。

遊びたい盛りの安田は、次々と男と関係する。嫉妬に狂う小沢。魔性の怖しさから逃れるため、一度は絶縁する。しかし、嫉妬心は未練を何倍にももどかしくさせ、どうしても安田が忘れられない。この段階での小沢の錯乱は尋常ではなく、遂には会社も辞めてしまう。恋とセックスに狂った男の凄まじい狂気、いや狂気ではなく、本能のなせる業なのだが。

1対1か、n対nか

職場の上司や同僚にも心を開かない、孤独な堅物。そんな小沢が、母親(村瀬幸子)には甘えた態度をとる。マザコンなのだ。小沢の実家は、田舎に広い土地を有する資産家なので、安田の浪費による経済難は、母親に頼ればなんとかなる。小沢は言う。母が自分を甘やかしたから、一人の女性に依存する性格になってしまった。安田の我儘放題を厳しく諫められないのは、母のせいだ、と。そのとおりなのかもしれない。

安田は、典型的な尻軽女だ。見境なく誰とでも関係する。小沢の会社の同僚にまで噂は伝わる。同僚は言う。「一度紹介してくださいよ。」上司は言う。「そういう女との遊びの関係なら、大いにやりたまえ。」混ぜなければ安全、というわけだ。小沢が安田に翻弄されていることを知った上司はこうも言う。「良家のお嬢さんを結婚相手として紹介してやる。」これも、混ぜなければ安全。「いいところのお嬢さん」は結婚まで処女を守っており、余計な性の快楽を知らない。そういう女のほうが、妻として望ましいというわけだ。

明治以降、女性を聖と俗に分ける考え方が一般化した。公娼を買うのは男の通過儀礼であり、遊びも知ることも、男の甲斐性だ。一方、貞淑な妻を庇護することも男の責務であり、妻は夫に尽くすことが美徳だ。男は愛とセックスを巧く分離するべきであり、女性は、一夫一婦制の妻になるか、商売女になるか、産まれた家柄でほぼ決まっている運命だ。

「家」にとって、安定した秩序のもとで子孫を残すのが、最重要事項である。若い男女が恋とセックスに溺れ、未熟な意志で結婚を決めても、成功する確率は低い。家同士で決められた相手と、恋愛とは無関係に結婚し、家族を築いていく。この制度は、社会設計として良く出来ていたのだが、女性の負担が大きかった。谷崎潤一郎が原作を書いた1925年には、この制度を疑う人は少なかったが、映画が公開された1967年は、この社会設計が崩されつつある時期だった。

崩された結果、自由恋愛が至上価値となった。婚姻前の男女は、大いに恋愛するべきだ。それが男にとっても、女にとっても成長への通過儀礼だ。しかし、自由市場では、性的魅力に優れた者が複数の異性を惹きつける結果、あぶれる者も出てくる。あぶれた男は金で女を買えるが、女にはその手段がない。封建的な恋愛観を打破することで、憂き目にあったのは、それほど美しくもなく、異性を獲得する意欲も薄い、普通の女性たちだったのだ。

聖と俗を二分化することで、女性の美しさは神秘化されてきた。文学や映画は、二極の狭間で揺れ動く女性の魅力を美しく描いた。しかし、ベールをはぎ取られて、女性の市場価値は、急落した。今や、若くて可愛いからといってチヤホヤされることなどない。風俗やAVで働こうにも、容姿に恵まれた女性しか採用されない。容姿の美醜は、あからさまな優劣として、リアルに立ちはだかっている。安田のように、誰とでも関係していると、「公衆便所」と揶揄され、プレイボーイの倉石功に弄ばれた挙句、捨てられる。

小沢昭一と田村正和の名演

安田が関係した男たちのなかに、田村正和がいる。田村は倉石と同じ大学の学生だ。遊び歩いている不良学生のように見えるが、田村は少し違うらしい。安田が姿を消した後、小沢と田村がやけ酒を飲むシーンがある。酔った田村は、年長の小沢に本音をこぼす。安田は初めての女で、本気で惚れてしまった。夫である小沢には申し訳なく思うが、自分も安田が恋しい。彼女の身体が忘れられない。30過ぎの小沢と違って、田村はまだ大学生だ。若き日の通過儀礼としてちょうどよいのかもしれない。妻を寝取られた筈の小沢も、田村の心情に共鳴する。小悪魔の虜になった辛さを分かち合える友情が芽生えたのだ。

田村正和は当時24歳。若さ故の偽悪と生来の誠実さの狭間に悩む青年を好演している。田村は1980年代~1990年代において、テレビドラマの主役スターとして活躍した。本作と同様、周囲の空気に合わせた表の顔と、本来の自分とのギャップに振り回されている中年男を演じた。しかし、中年になった田村は、ギャップから巻き起こる騒動に困った顔をしながら、少し楽しんでもいた。その困り顔が軽妙で、巻き込まれ型のコメディとして、受けた。一方、映画にはほとんど出演しなくなったのは惜しい。

小沢昭一は、麻布中学、早稲田大学で演劇を志し、俳優座で初舞台を踏む。多くの映画に脇役として出演し、コメディリリーフ的な役割を果たした。小心だが、世渡りには長けている、一癖ある人物、といった役柄を得意とした。主演作は少なく、本作の他には今村昌平監督「エロ事師たちより 人類学入門(1966)」が名高い。

本作の小沢は、とにかく弱々しい。小柄な体躯やおどおどした態度は、完全に安田や倉石に圧倒されている。したたかな一癖を隠し持っているわけでもなく、愚鈍に慌てふためくだけだ。安田を叱責しても、彼女は全く意に介していない。ときに泣いて見せるのも女の武器を使っているのが見え見えだ。

観客は同情すべきだろう。ひどい目にあっている。弱々しい男だが、真面目に働く善良な市民じゃないか。そう思う人もいるだろう。しかし、マザコンぶりを見せつけられると、女性は嫌悪感を催すに違いない。

増村保造の人間礼賛

自由奔放に見える安田だが、実は、小沢を単なる金づると考えているのではなく、我儘放題を言える小沢に深く依存していることが、次第に明らかになる。そんな身勝手さも、人間の素直な感情だ。OK。そんなどうしようもない女に翻弄されたい小沢。OK。ついでに、女をセックスの道具としか見ていない倉石、OK。増村保造は、人間の業の深さを全面的に肯定している。

LEAVE A REPLY